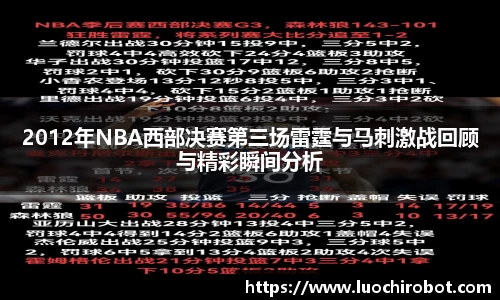

2012年NBA西部决赛第三场雷霆与马刺激战回顾与精彩瞬间分析

2012年NBA西部决赛第三场的比赛是雷霆队与马刺队之间的一场精彩对决,吸引了众多篮球迷的关注。在这场比赛中,双方都展现出了极高的竞技水平和紧张刺激的对抗。雷霆在主场迎战马刺,最终以102比82取得胜利,为球队在系列赛中奠定了良好的基础。本篇文章将从比赛背景、关键球员表现、精彩瞬间分析以及战术思路等四个方面,对这场激烈的较量进行详细回顾与分析,旨在让读者更好地理解这场比赛所传递出的篮球魅力和精神。

1、比赛背景分析

2012年NBA季后赛进入到了激烈的西部决赛阶段,雷霆与马刺两支球队都是当时联盟中的强队。雷霆队由凯文·杜兰特、拉塞尔·威斯布鲁克和詹姆斯·哈登组成的“三巨头”成为了球队最大的亮点,而马刺则依靠蒂姆·邓肯、托尼·帕克和曼努·吉诺比利形成了经验丰富的核心阵容。双方在常规赛中的交手记录也为这场西部决赛增添了许多看点。

在系列赛开局阶段,马刺展示出了他们稳定而高效的进攻体系,在前两场中取得领先。然而,雷霆并不甘示弱,他们有着强大的主场优势。回到俄克拉荷马城之后,雷霆希望能够利用主场之利扭转局势,因此本场比赛的重要性不言而喻。

此外,本次对决还承载着球队对于冠军梦想的追求。雷霆年轻且充满活力,希望能够打破自2009年以来未能晋级总决赛的阴影;而马刺则渴望再一次证明自己的实力,以老将身份继续征战顶尖舞台。因此,这不仅仅是一场普通的比赛,更是两支球队荣耀与梦想碰撞的舞台。

2、关键球员表现

在这场焦点之战中,不可忽视的是凯文·杜兰特作为雷霆队的领袖,他在进攻端表现得尤为出色。他全场砍下29分,并且贡献了多个关键时刻的得分,让球队始终保持领先优势。在外线投篮方面,杜兰特显示出他超强的投射能力,多次通过精准三分帮助球队拉开比分。

除了杜兰特之外,拉塞尔·威斯布鲁克同样发挥亮眼,他不仅在得分上有所贡献,还积极参与组织进攻,全场送出7次助攻。他凭借快速突破和灵活运用个人技术,为队友创造了不少机会,使得整个进攻体系流畅运转。此外,他还在防守端给予了对手很大的压力,让马刺难以找到轻松得分的方法。

相对应地,马刺方面则依赖于托尼·帕克,他全场拿下20分,但在关键时刻却未能有效带动起全队士气。尽管他努力尝试突破防线,但面对严密防守以及轮换频繁的对手,其进攻效率受到了一定限制。而蒂姆·邓肯虽然也有稳定表现,但更多集中于内线保护上,没有发挥出更具统治力的一面。这使得马刺整体无法形成有效反击,对胜利造成影响。

3、精彩瞬间回顾

本场比赛呈现给观众多个令人印象深刻的精彩瞬间,其中最引人注目的莫过于第四节初段,当时双方比分胶着,看似马刺有机会反扑。然而就在这一时刻,杜兰特接连命中两个三分球,将比分迅速拉开。这一波攻击彻底改变了比赛走势,也让现场观众陷入狂热之中。

除了关键投篮之外,还有几次快攻反击让人热血沸腾。当威斯布鲁克抓住机会发动快攻,以迅雷不及掩耳之势冲向篮筐,并完成精彩扣篮,这一幕令观众欢呼雀跃。同时他还展现出了极佳的团队配合意识,多次助攻队友完成空切上的暴扣,使得整支球队士气大增。

最后值得一提的是,在最后时刻,当雷霆已确立胜局后,全体替补席上的球员纷纷站起欢呼,那种团结一致向目标迈进的氛围感染了每一个人。虽然这是季后赛的一部分,但却展现出一种无可替代的人情味,让所有喜欢篮球的人都感受到运动带来的激情与温暖。

4、战术思路分析

从战术层面来看,这场比赛充分展现了雷霆教练组对于球队特点深刻理解后的合理安排。他们采用了一种以速度为主导同时结合高效外线投射的新型打法,通过不断跑动寻找空位机会,使得整体进攻体系保持灵活性。在此基础上,通过加强防守压迫性来限制对方主要得分手,从而形成双重打击效果。

另一方面,尽管马刺一直以来以团队配合著称,但本场面对快速转换打法显然显露出不足。在防守端,他们过于依赖个人能力,而未能及时调整防守策略来应对对手变化多端的新战术。这导致他们频频被打穿防线,无形中削弱了整体竞争力,从而使自己处于劣势地位。

Total overall, 这是一项需要不断适应和调整策略的重要赛事。在这样的高水平交锋中,一旦出现失误或判断错误,就可能直接影响到最终结果。因此,对于未来发展来说,两支球队无疑都需要从此次较量中总结经验,以便更好地应对随后的挑战与机遇。

总结:

综上所述,2012年NBA西部决赛第三战为我们呈现了一幅激情澎湃、生动鲜明的篮球画卷。从壮丽背景,到明星球员们精湛技艺,再到那些令人铭记于心的瞬间,以及背后的战略思考,每个环节都紧密相连,共同构成了一堂生动形象且富有教育意义的大课。这不仅是关于技术与力量碰撞,也是智慧与勇气较量的重要体现。

未来,无论是对于参与其中的小伙子们还是广大球迷来说,都希望这样的经典赛事能够继续涌现。不论成绩如何,只要付出努力,就一定会得到属于自己的荣耀!这种精神正是体育运动最动人的地方所在,也是推动我们不断向前的重要动力源泉!

发表评论